更新日:

第3章:訪日客3000万人、拡大続くインバウンド【Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化】

WOVN マーケティング編集部

.jpg?height=420&name=MX%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%233%20(2).jpg)

本企画では、2019年10月に Wovn Technologies株式会社 取締役副社長・COOの上森 久之が著した書籍「Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化」の全文を全9回に分けてお届けしております。

第4回となる本記事では、『第3章 訪日客3000万人、拡大続くインバウンド』を公開します。

|

Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化 目次

|

訪日客 3000万人、拡大続くインバウンド

人口・GDP減少時代の成長施策「外国人戦略」

少子高齢化が続く日本。総務省の『日本の統計』によると、これから15年ほどで、生産年齢人口は1000万人近く減ると予測されています。日本のような先進国では、労働人口の減少とGDPの減少には相関関係があります。労働人口が減れば、GDPは必ず下がります。 GDPは「日本」という “企業” の豊かさを示す指標ともいえます。「日本」を会社に見立てると、政府は業績・KPI(重要業績評価指標)や財政状態をみながら、日々経営しているようなものです。

今後、人口の3分の1が65歳以上の超高齢社会となり、労働人口が減少するのは確実です。そのため、将来の業績・KPIが下降する見込みは高くなっています。企業に置き換えると、将来の業績下落の見込みが高いと、運営資金が集まりません。運営資金なくして、国・企業の経営を行うことができないのは、言うまでもありません。

成長する見込みがなく、「じり貧では?」とのイメージがついてしまえば、「日本」に投資される金額は減ってしまいます。そのため、政府は、日本全体の業績・KPIであるGDPを成長させなくてはならないという使命を負っているのです。

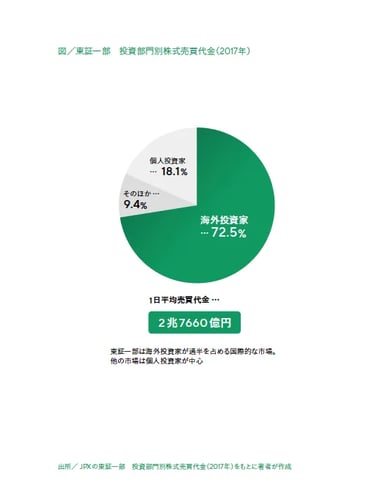

2017年には、東証一部上場企業の投資家の売買比率の約70%は海外の機関投資家となりました。今日の日本の金融市場を支えているのは、海外の機関投資家と言っても過言ではありません。投資家は、お金を出し、企業の株式を所有するオーナーです。自ら経営はせず、ビジネスをよく知っている経営者に経営を委任します。

「日本」という企業を経営しているのが「政府」であると仮定するならば、日本政府は、オーナーである海外投資家から「業績・KPI(GDP)が大きく下落するなら、我々は投資した資金を引き揚げなくてはなりません」「人口が減れば、必ずGDPは下がる。 次の一手は何?」と迫られているような状況とも言えるでしょう。

こうした状況下において、次の一手として、これまで経済の根底を支えてきた製造業に代わる基幹産業を、日本は育成しなければなりません。

そこで、日本は、次の基幹産業となりうる産業の1つとして、インバウンドビジネスの成長を企図して、観光立国施策を立案したり、生産年齢人口を増やしたりするために、外国人労働者を受け入れる施策を進めています。両者とも外国人対応が求められる施策です。

モノからコト、工業製品からサービス産業へ

1970年以降、日本は、「ものづくり大国」としての地位を確固たるものとし、日本人は、現在も日本を「ものづくり大国」だと認識しています。しかしながら、いわゆる大量生産を前提とした製造加工業は、今や中国・台湾のOEM企業が世界をリード。規模の経済を利かせて、iPhone やプレイステーションなど世界中の製品を製造しています。

2019年2月、パナソニックの津賀一宏社長が、日本経済新聞の取材に対して「ファブレス化の推進」に言及し、注目を集めました。誰が作っても「機能・品質に関する消費者の要求水準」は満たせるようになり、一方で、求められない過剰な機能・品質の提供に消費者はお金を払ってくれなくなりました。消費者ニーズをつかみ、継続的に利用してもらうための「サービス提供」こそが、成長エンジンとなるのです。

アップルは iPhone の企画・デザイン・マーケティングを行い、製造は外注しています。ナイキ、アディダスなどの消費者ブランドも同様です。BtoBでも、時価総額7兆円の日本企業「キーエンス」は、ファブレス企業です。ファクトリー・オートメーション分野で、発明・企画・提案力を強みとし、製造自体は外注し、営業利益率50 %を達成しています。

モノからコト(工業製品から体験)・所有から利用(販売からリース)など、さまざまな表現はありますが、結局のところ、最終消費者にサービス提供するあらゆる産業で「サービス業化」が進んでいます。

換言すれば、あらゆる産業が「サービス業」に変質しているのです。

では企業はどのようなサービスを、誰に対して提供していくのか。今後の成長分野を考えたときに、その答えの1つが「外国人」です。日本に住む日本人にサービス提供するのは当然のこと、海外に住む外国人(アウトバウンド)、訪日外国人(インバウンド)、さらには、今後増加していくであろう日本に住む在留外国人がターゲットなのです。国内の人口が減少するのに対して、こうした外国人向けの市場は拡大の一途をたどっています。

今後の成長を目指す企業は、外国人向けのサービス提供を真剣に検討しなければならない時代に突入したといえます。

まずは、インバウンドについて解説していきましょう。

インバウンド消費額は個人消費増加額の4年分

観光庁の発表によれば、宿泊、飲食、交通、娯楽、買い物などによる訪日観光客の日本における旅行支出は、1人あたりおよそ15 万円、総額は4兆5189億円(2018年)に上りました。

日本のGDPは約550兆円なので、4.5兆円というのは全体の約1%程度です。まだまだ小さいとも考えられますが、一方で、日本の個人消費は、年間で約1兆円しか増加していません。両者に鑑みれば、インバウンド消費額は、日本の個人消費増加額の4倍以上(4年分)とみることもできます。このように考えると、訪日観光客が日本で消費する金額が、いかにインパクトの大きいものか、分かるでしょう。

また、これからの日本が目指すべきインバウンド対応の重要性を考えるうえで、デービッド・アトキンソン氏が提言する「短期移民」(『新・観光立国論』<東洋経済新報社>)という概念は、とても興味深いものです。

「短期移民」とは「一定の期間だけ日本に滞在する外国人」、つまり「訪日した外国人観光客」のことです。

本来、日本のGDPを上げようとすれば、労働人口の増加が必要になるのは、前述のとおりです。しかし、日本は少子高齢化により、労働人口が減少の一途をたどっています。そうなると、残された対策としては「海外から労働力を補給すること」、すなわち「積極的な外国人の受け入れ」が必要になります。しかし、居住者としての外国人の受け入れには、社会保障の問題など、多くの課題が残されており、簡単には進められません。

そこで登場するのが「訪日した外国人観光客」を「短期移民」と捉える考え方です。

短期移民である「訪日外国人観光客」には、社会保障などの負担問題は発生しません。つまり「短期移民である外国人観光客を日本に呼び込んで、滞在中にたくさんお金を落としてもらおう」という話です。

実際、日本のインバウンド市場は、かつてないほどの活況を呈しています。これは一時的なバブルではなく、基幹産業を作る ”フック” になるでしょう。この動きを見据えて、大手企業は「訪日外国人を担当する部署」を設置すべきだと、私は考えています。

45年ぶりにインバウンドがアウトバウンドを上回る

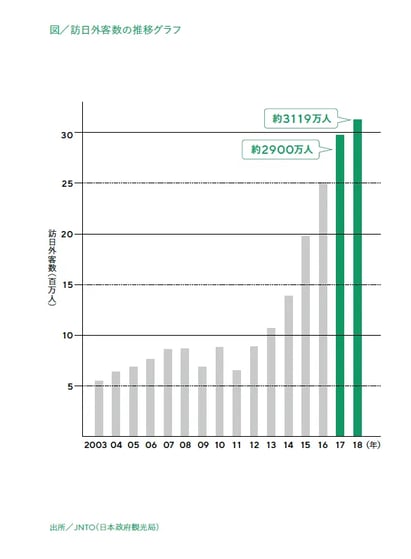

国土交通省観光庁の発表によると、2015年の訪日外国人(インバウンド)は1974万人、出国日本人(アウトバウンド)の数は1621万人で、45年ぶりに、インバウンドがアウトバウンドを上回る結果となりました。

インバウンドが拡大し続けている背景には、主に4つの要因があります。

1つめは「ビザ」。日本では近年、ビザの発給要件が緩和されています。2013年のタイおよびマレーシアに対するビザ免除を含むビザの緩和に続き、2014年にはミャンマー・インドに数次ビザを導入、フィリピンおよびベトナムの数次ビザ発給要件の大幅緩和、インドネシア向け事前登録制によるビザ免除なども実施されました。

その後も、現在に至るまで、毎年、中国、ブラジル、ロシア、ウクライナ、インド、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、香港、マカオなど、さまざまな国や地域のビザの発給要件が緩和されています。

2つめは「免税」。2014年に免税制度が改正されました。改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」が開始され、従来は免税販売の対象となっていなかった食料品、飲料品、薬品類、化粧品類などの消耗品も、消費税免税の対象になりました。EUなど免税が消費慣習として根付いている地域からの来訪者にとって、免税はより消費意欲を促進できる施策といえます。

3つめは「通訳ガイド」。2018年、通訳ガイド制度について、改正通訳案内士法が施行されました。通訳案内士の名称が「全国通訳案内士」となり、通訳案内士の業務独占規制が廃止されました。その結果、資格のない人でも、有償で通訳案内業務を行えるようになり、観光ガイド不足の解消が期待されています。

4つめは「民泊」。2018年には、一般住宅に宿泊客を有料で泊める「民泊」の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が施行されました。全国的に民泊を解禁するもので、それまでホテルなどが営業できなかった住宅街でも民泊営業を可能とすることで、宿泊施設不足の現状の改善を目指しています。

このように、ここ数年だけでも、外国人観光客を呼び込むための制度改善や規制緩和が推し進められてきました。

世界の海外旅行が倍増。人口の2割が海外旅行を経験

政府による規制緩和施策が訪日外国人の増加に貢献していることは間違いないでしょう。

もちろん、政府以外の要因の影響も小さくありません。

例えば、世界的にLCC(格安航空)が普及し、一般化しています。移動が安価になったことで、特にアジア圏から日本を訪れる観光客が増加しています。また、ネットやSNS普及の影響も見逃せません。世界の都市やリゾートを紹介するWEBメディアが増え、世界中の人々が海外の名所に触れる機会は、確実に増えています。さらには、オランダの Booking.com 、米Expedia や中国 Ctrip など、時価総額1兆円を超えるOTA(Online Travel Agent、オンライン旅行会社)が存在感を増し、航空券やホテルの予約は格段に簡単になりました。

このような環境の中で、2018年、世界の海外旅行者は約14億人(UNWTO、国連世界観光機関)に達しました。これは、世界人口約70億人に対して約20%は海外旅行に行っているという計算です。1995年の世界の海外旅行者約5億人が世界人口約56億人の約1割だったころに比べて、約2.8倍となります。「世界規模での海外旅行が一般化した」と言っても過言ではないのです。

UNWTOの2018年の最新観光統計によると、海外旅行者総数は、前年から6%の増加。これは、世界経済の成長率3.7%を大きく上回っています。

つまり、日本のみならず、世界的にも海外旅行者を受け入れるインバウンドビジネスは注目されているのです。

観光サービスは次世代の基幹産業と政府は期待

日本では、製造業に代わる基幹産業が求められており、今後、観光業を代表とするサービス産業を基幹産業に育成する必要があると言われてきました。実際、政府は、2016年3月に「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定しました。この中では、政府の3年間の成果として、2012年から2015年で、訪日外国人旅行者数を836万人から1974万人とおよそ2倍に増やし、訪日外国人旅行消費額を1兆846億円から3兆4771億円とおよそ3倍に増やしたことが報告されています。加えて「新たな目標への挑戦」として、5つの項目に対する目標を掲げました。

具体的には、次の図のとおりです。

「明日の日本を支える観光ビジョン」を踏まえて、翌2017年には「観光立国推進基本計画」が閣議決定され、前述の2020年の数値目標が確認・検証されました。

このように、外貨を稼ぐサービス産業である観光業を基幹産業の1つに成長させるために、日本政府は、具体的なロードマップを設定して、観光産業における非常に高い目標数値を掲げています。

1年で結果を出すために3年先の数字を掲げる

企業が新たにインバウンド関連ビジネスを展開する場合、短期視点と中長期視点を両方持つことが大切です。一方で、企業において意思決定する取締役の任期は2年であり、投資家との約束事である中期経営計画・戦略の多くは通常3年先まで作成されます。つまり、これを超える長期的な将来の視点を企業の戦略や施策に組み込むことは、組織構造上、容易ではないのです。

また近年では、コーポレート・ガバナンスの観点から、会社法による原則的な取締役の任期2年を1年に短縮する上場企業が増えています。企業不祥事を予防する緊張感を持った経営を期待しているからですが、一方で、ビジネス面ではより短期的に実績を作らなくてはならないというプレッシャーもあります。

取締役の任期が1年の場合、株主総会における取締役選任では、常に前年の業績が考慮されます。つまり1年以内に株主に説明できる結果を出すための戦略や施策が求められるのです。

いいか悪いかはさておき、このような企業の環境を理解しておくことは、ビジネスにおいて非常に重要です。インバウンドビジネスを展開される方は、特に3年先までの推計やマクロ予測を事業企画書に組み込み、事業化を進めるべきでしょう。

コスパのいい日本の自動車

これからの日本にとって、外国人向けのインバウンド産業がどれほど重要かは、現在の日本の基幹産業である「自動車(輸出)産業」と比べれば、理解しやすいかもしれません。

まず、現状を比較してみます。

一般社団法人日本自動車工業会(JAMA)によると、2017年の自動車(乗用車、トラック、バス、シャシーを含むが、部品・付属品、二輪車・部品は含まない)の輸出額(F・O・B価格=本船渡し価格)は、11.8兆円で、2018年のインバウンド(訪日外国人旅行)消費額4.5兆円の約2.6割です。

しかし、このインバウンド消費の目標値、2030年には、現在の自動車産業を上回る15兆円という設定なのです。そんなことが、果たして可能なのでしょうか。

このあまりに高い目標をいかにして達成するべきかについて考えるために、「自動車(輸出)産業」がどのようにして成長してきたのか、簡単に見てみましょう。

日本で自動車生産が本格化したのは、1960年代でした。そこから70年代、80年代と輸出量を順調に伸ばせた理由は、大きく2つありました。

1つは「価格の安さ」です。とりわけ、1985年の「プラザ合意(Plaza Accord)」までの「ドル高・円安」は、日本の輸出産業にとって、非常に有利な条件となっていました。

もう1つは「質の高さ」です。自動車産業では、ものづくりに対する強いこだわりや職人技で、徹底的に「良質なもの」を提供し続けました。

低価格なのに故障が少なく、燃費がいいので、日本車は抜群にコストパフォーマンスが優れている。結果、「トヨタの『カローラ』って、思ったよりすごいぞ!」「日産の『フェアレディZ』は、かっこいいし、壊れない」など、世界中の人が驚き、高く評価され、やがて「ジャパン・クオリティ」が世界の自動車のスタンダードになりました。

自動車産業の成長の原動力となった「価格の安さ」と「質の高さ」は、果たして、外国人向け観光業を自動車産業以上の基幹産業に成長させる強みとなるのでしょうか。

安さからプレミアムへ 、エクスクルーシブに商機

少子高齢化により消費者人口も減少している日本において、商品やサービスを販売するうえで成功している戦略は、主に2つあります。

1つは「価格の安さ」で勝負する戦略。

例えば小売業だと、SPA(Specialty store retailer of Private label Apparel:製造小売り。企画から製造、小売りまで一貫して行うビジネスモデル)による大量生産で原価を下げて、安価で高品質なアイテムを提供する「ユニクロ」の成功事例が挙げられます。

「安いから買う」という現象は、インバウンドでも起こっています。「日本製の商品は、質の高さに比べて、価格が安い」といって中国人の富裕層が大量に日本製品を買っていった “爆買い” は、その最たる例です。

しかし、「安さ」を魅力とした戦略は、多くの場合、長続きしません。なぜなら、製造技術の発展で、OEM企業やものづくりの民主化が進展するからです。これから15兆円規模の市場にまで成長させようとしている日本の「外国人向け観光業」を「安さ」に依存した戦略で進めていくことには、長期的には、リスクを伴います。

もう1つの戦略は「質の高さ」に「プレミアム(付加価値)」をつける戦略です。安くはないが、質も希少価値も高い「日本限定の商品」や「コラボ商品」などが該当します。

例えば、アウトドアブランド THE NORTH FACE は米国の企業ですが、日本で企画・販売を行うゴールドウインは、日本市場向けの商品を日本において製造販売しています。このアイテムは米国では手に入らないため、米国人旅行者が日本のショップで THE NORTH FACE を購入するのです。実際、私の米国人の友人も、日本限定の商品に大変興味を示していました。

また、スニーカー業界では、新しいアイテムをどんどん作る傾向にあります。この5年で、リーボッククラシックが「機動戦士ガンダム」をモチーフとしたモデルをリリースしたり、アディダスが「ドラゴンボールZ」をテーマにしたコラボ・スニーカーを発売するなど、スニーカーとアニメキャラクターのコラボ商品が増えています。これらは質の高さに「アニメキャラ」という付加価値をつけることで、高価格が実現できるビジネスモデルと言えるでしょう。

では、外国人向け観光業では、どのような「付加価値」が考えられるでしょうか。

四季豊かな地域のブランド力を活かす

安売りせずに、付加価値ベースで高額サービスを提供するには、そもそもの付加価値(プレミアム)を明確にしなければなりません。一般的に、現地にしかないものや、新しく生み出されたものには、高い付加価値がつく傾向にあります。

では、訪日外国人観光客にとって、日本のプレミアムな魅力とは何でしょうか。

日本では、北海道の冬の厳しさから沖縄の常夏まで、全く異なる気候や風土、そして、豊かな四季を楽しむことができます。一案として、この多様性に富んだ地域性こそが、外国人観光客に対する高付加価値であり、いわゆる憧れの “ハイブランド” とも考えられるのではないでしょうか。

北海道のニセコ町では、2012年から訪日外国人観光客が増え続け、2016年度には訪日外国人宿泊客数が10万人を超えました。ニセコ町のレンタカーショップでは、トヨタの高級SUVランドクルーザーが6時間約3万円でレンタル提供されています。東京では同じ車が6時間約1万円ですので、実に3倍の開きです。これは「ニセコで白銀の平原をランドクルーザーで走る」という体験が付加価値になっていることによる現象です。

ここで重要なのは、高価格・高付加価値のものを販売する場合、販売員にも高い接客スキルが求められることです。接客スキルの高さはプライドを生み、サービスを向上させようという意欲を湧き立たせます。安売り戦略では原価率が下がるため、人件費も安くせざるをえません。

一方、高価格なものを高付加価値で売ろうとすると、当然、人件費も高く設定されます。その結果、高度な技術を持った人材の確保や、商品の品質の向上、顧客への高度なサービスの提供など、どんどんプラスの循環が生まれていくことになるのです。

実際、国税庁「平成29年分民間給与実態統計調査結果」によると、各業界の平均年間給与は、製造業507万円、サービス業が347万円となっています。付加価値を売りにしている、自動車産業をはじめとする製造業の方が150万円以上高い年収を獲得しています。高いプレミアム(付加価値)でサービスを提供し、サービス業の平均給与を高くすることが、インバウンドを含めた日本のサービス業の成長のキー・ファクターとなりそうです。

では、外国人観光客に対して、サービス全体の質を高め、プレミアムをつけて、現在の自動車輸出産業の規模にまで成長させるためには、いったい何が必要なのか。

その鍵となるのが、「多言語体験(MX:Multilingual Experience)」の観点で提供する外国人観光客への「多言語対応」です。

「モノ」ではなく「コト」を買う外国人観光客

旅行の形態や目的が「団体から個人へ」「都市から地方へ」「モノからコトへ」と様変わりするなか、日本にもこれまでの外国人観光客とは異なる国や地域、宗教、ニーズの外国人観光客が訪れるようになりました。

これまで、企業では外国語の得意な人が「翻訳」「通訳」などを兼務で行っているケースが多くありました。今や観光関連企業にとっては「外国人観光客対応」をミッションとする部署が必須となっています。

「外国人観光客対応」の際に重要なのが「多言語体験(MX)」です。MXにおいて、注意すべきは「なんでもかんでも訳せばいいわけではない」ということです。

例えば、日本人旅行者が韓国旅行に出かけて、インターネットで大評判だった焼肉店に行ったとします。本場の焼肉やキムチを楽しもうとメニューを開いたとき、料理の名前から説明まで、すべて日本語で書かれていたとしたら、あなたはどう思うでしょうか。美容先進国の韓国でしか手に入らない美容パックを買いに行って、パッケージの商品名や説明がすべて日本語で書かれていたら、どう感じるでしょうか。

国内外を問わず、旅行者が欲しているのは、その場、その国でしか得られない「エクスクルーシブな体験(コト)」なのです。

日本にやってくる外国人観光客にとっても、同じことが言えます。世界共通語となっている “Kawaii(カワイイ)” 商品を求めて「原宿のショップ」や「SHIBUYA109」にやってくる外国人観光客にとっては、ショップ店員さんがペラペラと英語で対応してくれるよりも、たとえ深い話はできなくても、日本語や片言の英語で対応してくれた方が、憧れの「原宿」や「SHIBUYA109」に来たという実感が得られて、満足できるかもしれません。

つまり、外国人観光客が本当に欲しいのは、単なる「モノ」ではなく、「私は今、大好きな日本(現地)で買い物している」という「体験」なのです。

この差が、単なる翻訳と「多言語体験(MX)」を提供するサービスとの違いと言えるでしょう。

言語ごとにデザインを最適化し体験を演出する

情報伝達の多くがWEBサイトやスマホなどのインターネット経由であることを考えると、WEBサイトからも外国人観光客が求めている「エクスクルーシブな体験(コト)」を提供することが重要です。

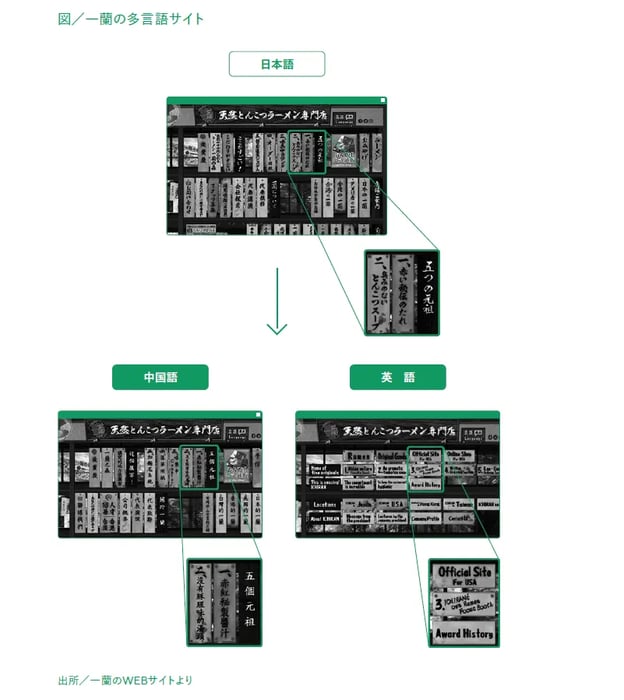

例えば、外国人に大人気の天然とんこつラーメン専門店「一蘭(いちらん)」は、WEBサイト上でもブランド・アイデンティティはそのままに、各言語の特徴を反映したデザインの多言語対応のWEBサイトを提供しています。日本語、中国語、韓国語は縦書きとし、英語、タイ語は横書きのデザインで多言語体験を演出。サブドメインで各言語を識別しています。

Uber Eats なども含めて、首都圏ではフード・デリバリーサービスが一気に普及していますが、そんな中で「銀のさら」を中心とした人気レストランの宅配代行「ファインダイン」では、利用者の1割が外国人です。ファインダインでは、効率的に多言語運用するため、機械翻訳で下書きして、社内スタッフが外国人の多言語体験を意識した翻訳に翻訳内容を最適化して提供しています。

EC サイトの多言語化で店舗接客にも対応

ECサイトの多言語化では、対応したい国や地域の言葉で翻訳・デザインして、用意すればよいでしょう。しかし、店頭や受付窓口での対面接客は、どのようにして多言語対応すればよいでしょうか。

複数言語を話せる人など、めったにいませんから、対面接客の窓口で5カ国語に対応しようとすれば、それぞれの言語が話せる人を、その数だけ配置しなければなりません。そんなことは、実際は困難ですし、外注するにしても、かなりの高コストになってしまいます。

そんな状況においては、オムニチャネル(複数の販売チャネル)的な多言語サイトを活用することが考えられます。つまり、多言語化したサイトを店舗接客で利用する方法です。店舗に備え付けのタブレット端末や外国人観光客のスマホから、商品ページや店舗情報を表示し、それを店員がコミュニケーション・ハブとして利用するのです。

アイテム販売しているようなビジネスを前提とすれば、基本的に、ECサイトは実店舗で売っているものと連動しています。ですから、外国人観光客は、自分のスマホを見せながら、欲しい商品を相談できますし、店員は、タブレットを見せながらコミュニケーションをとれます。

さらには、その場で、多言語ECで購入し、ホテルや海外の自宅まで発送するといったことも考えられます。大きな荷物となる商品の持ち帰りを嫌う外国人観光客も多く、店舗にとっては機会損失となっているケースも少なくないので、この施策は有効でしょう。

今後も増え続ける外国人観光客に対して、積極的な多言語対応に取り組んでいる企業は、インバウンドビジネスでのアドバンテージを積み上げて、競合他社に差をつけ始めています。

ROIを最大化するWEB多言語化システムでメリハリつけた運用を

企業の中には「自分の会社は多言語化した方がいいのだろうか」「するとしたら、どのタイミングで始めたらよいだろうか」という判断材料が欲しい方がいるかもしれません。重要なのは、世の中のトレンドや自社サービス・商品の業界におけるポジションを予測して判断することですが、1つの目安としては、売上成長率が年1%以上ある企業、総売上に対する外国人顧客比率が1%以上ある企業は、多言語対応した方がいいと考えています。

ECサイトにおいては、外国人アクセスや海外からのアクセスが数%ある状態なら、多言語化に取りかかる効果は十分に見込めるでしょう。

では、多言語化といっても、何カ国の用意があればよいでしょうか。基本的には、40カ国ほどで世界をカバーできると言われていますが、不要な言語まで対応すべきではありません。

通常、多言語化には、言語数に比例した翻訳とシステム開発のコストと手間がかかります。

コストパフォーマンスの観点からも、利用度が低い言語環境まで用意するのは、現実的ではありません。

ROI(投資利益率)を勘案するとシングルソース(1つの元言語)でマルチリンガル(多言語)対応が最もよい方法です。この方法では、元言語(日本語)のコンテンツをベースとして、必要な言語に随時追加対応していきます。

このような多言語化システムでは、95%の顧客である日本人向けのコンテンツは日々更新、5%の外国人向けコンテンツは月次で更新など、運用を最適化することで、さらにROIを高めることができます。多言語化システムは自社で開発するか、多言語化SaaS(Software as a Service)を利用するかの選択肢がありますが、SaaSなら、初期開発が不要であったり、新機能が随時提供されたりと、成長企業においては有用性が高いでしょう。

コラム:SaaSの金融効果

今日のモノに対する考え方が「所有」から「利用」に変化しているのは周知のとおりです。インターネットの世界では、既にクラウドサービスが常識となりました。これまでパッケージソフトとして販売されていたソフトウエアも、クラウドサービスとして提供されるSaaS(Software as a Service)の登場により、「購入するもの」から「利用するもの」に変化してきました。月額、年額などの期間を定めて利用するサブスクリプション方式です。

サブスクリプション方式による支払いには、金融効果があるのをご存じでしょうか。お金の価値を考えたとき、現在の1億円と将来の1億円を比較すると将来の1億円の方が価値は低くなります。つまり1億円を最初に全額支払うより、5年にわたって分割した方がお金の価値に10〜20%の違いが出てくるということです。ファイナンス理論から見てもSaaSというのは大変効果的なものなのです。

さらに財務諸表の面でも、固定資産に計上しないためバランスシート(BS)が軽くなります。

第4章 「在留外国人は約5兆円の市場を生んでいる」に続きます。

WOVN マーケティング編集部

WOVN マーケティング編集部は、企業の海外展開やインバウンド対応、外国人従業員対応などに役立つ情報を発信します。グローバルビジネスがテーマの大規模カンファレンスやセミナーも開催しています。 有識者インタビューやイベントレポートなどをはじめ、企業の海外戦略・外国人対応を成功に導く Multilingual Experience(MX=多言語体験)に関する様々な情報をお届けします。

関連記事はこちら

.jpg?height=230&name=MX%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%230%20(2).jpg)

2000文字ダイジェスト:母国語でインターネットを【Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化】

.jpg?height=230&name=MX%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%231%20(3).jpg)

第1章:10兆円「外国人市場」戦略のすすめ【Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化】

.jpg?height=230&name=MX%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%236%20(2).jpg)