更新日:

第5章:9割の日本企業にグローバル展開が必須になる【Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化】

WOVN マーケティング編集部

.jpg?height=420&name=MX%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%235%20(2).jpg)

本企画では、2019年10月に Wovn Technologies株式会社 取締役副社長・COO の上森 久之が著した書籍「Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化」の全文を全9回に分けてお届けしております。

第6回となる本記事では、『第5章 9割の日本企業にグローバル展開が必須になる』を公開します。

|

Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化 目次

|

9割の日本企業にグローバル展開が必須になる

9割の日本企業に海外展開が必須

大企業はもとより、ベンチャー企業、中小企業においても、経営や事業展開のグローバル化は喫緊の課題となっています。グローバル化、つまり海外展開の重要性が増しています。

これまで日本では、製造業を中心に家電製品や自動車など、コスパのいい、いわゆる文明商品・製品を世界展開してきました。

すべての上場企業は、継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)のもと企業経営をしています。資本主義、金融市場における世界共通の企業評価尺度は時価総額です。上場企業の経営者は、時価総額を最大化することを責務として企業経営にあたっています。時価総額は、「企業の業績」と「未来の期待感」に基づき、個人または機関投資家による株式の売買によって算定されます。

「企業の業績」は財務諸表によって開示される利益、「未来の期待感」はその利益が何年継続するかという株価収益率(PER)によって評価されます。例えば、A社の当期利益が100億円で、その利益が10年続くと期待されると、「利益100億円×PER10倍=時価総額1000億円」となります。つまり、企業の価値を測定する時価総額は、利益額の成長性とその継続性を表しているのです。利益を継続的に成長させることは容易ではありません。

日本市場のみを対象とした企業と東南アジアを対象とした企業を比べてみましょう。ビジネスの対象が日本国内に限られていれば人口1.2億人が市場規模のキャップとなります。

また、日本の経済成長率(GDP成長率)は1・7%(2017年)です。利益100億円は、翌年101.7億円(=利益100億円×経済成長率1.7%)です。

一方、人口が6億5000万人で日本の約5倍ありながら、GDPは日本の約半分という東南アジア(東アジア/太平洋地域)の成長率は4・5%です。利益100億円は、翌年104.5億円(=利益100億円×経済成長率4.5%)となります。1年では大きな差ではなくとも、5年後には東南アジア企業は日本企業よりも約16億円(差15%)大きな利益を上げ、15年後には約65億円(差51%)、25年後は約150億円(差99%)で約2倍の利益となります。

先進国においては、生産性が既にある程度高い水準に達しているため、労働人口とGDPは相関します。労働人口が減少すればGDPは下がります。総務省の人口推計によると、約15年後の2035年には、日本の労働人口は1000万人近くが減少します。

継続的な企業成長のためには、日本市場のみでなく海外市場でも、外国人にサービス提供することが、すべての日本企業にとって必然ではないでしょうか。そのため、外国人向けにサービス提供するための「外国人戦略」「MX(多言語体験)」という考え方が必要になってきています。

海外展開の必然について、PayPal(ペイパル)共同創業者で、Facebook の初期投資家でもあるピーター・ティール(Peter Thiel)は、「企業の非連続的な成長には2つしかない。”産業構造を変革させるイノベーション” か、”事業のグローバル化” である」と主張しています。

企業が著しい成長、あるいは、永続的な成長を実現するためには、既存のビジネスを再定義するような技術革新を起こすか、もしくはロケーションを広げる、つまり海外展開するか、この2つしか方法はないというのです。

既に事業化が進んでいる大企業において、「既存のビジネスを再定義するような技術革新」に挑戦できるのは、高度な最先端の技術力と莫大な資金力、創業経営者の高い株式比率を持ち合わせた大企業に限られます。

既存事業を再構築することは、ゼロから事業を立ち上げるよりハードルが高く、既存事業とのカニバリゼーションによる、いわゆるイノベーションのジレンマが発生することが想定されます。さらに、そもそも新規事業や技術革新は成功確率がきわめて低いものです。

そうなると、ほぼすべての大企業は、ロケーションを広げ(海外展開し)、成長を続けるしか選択肢がありません。

実際、上場企業の決算説明資料を見ると分かりますが、9割以上の会社が「海外展開」に取り組み始められるだけのポテンシャルを持っています。既に50%以上の上場企業が海外展開していると言われており、その中心は製造業ですが、今後サービス業など非製造業の海外展開が増えることも予想され、大半の上場企業でグローバル対応、外国人戦略の必要性が生まれているわけです。

グローバル化と国際化

ベンチャー企業の海外進出意欲も高まっています。日本経済新聞社が実施した「NEXTユニコーン調査」によると、50%以上が「最初から海外展開を視野」、16%が「展開済み」と回答。ベンチャー企業の資金調達総額は、2012年の645億円から18年には3880億円で6倍以上となり、最高額を更新しています。

2018年の東証の上場企業の資金調達額が9034億円(株式による調達)であることと比較しても、いかにベンチャー投資額が巨額であるかがうかがえます。また1社あたりの資金調達額も増加しており、ベンチャーキャピタルからより大きなリターンの期待も増しています。インターネットビジネスでは、日本市場を前提としないグローバル化の垣根が相対的に低く、どこの国の企業かは関係なく、本当の意味でのグローバルな競争が繰り広げられることになります。

ここで「グローバル化」「国際化」という言葉を考えてみましょう。類似の意味を持ちつつ、メディアで目にする「グローバル化が進む」とはどういう意味なのか。国際化とは、国家・国境の存在を前提にヒト・モノ・カネ、または政治的・文化的な交流が行われることを指します。

一方、グローバル化は国家・国境の存在を前提としないものであり、直訳すると「地球化」です。2000年以降、この20年で私たちがグローバル化を強く実感する機会は、インターネットです。国境を気にせずに、あらゆるデータにアクセスできます。一般的な多国籍企業は人件費、物価、消費トレンド、文化、法・税制度の違いを利用して収益を上げたり、コストを低減させたりしています。

その意味で、多国籍企業は「国際化」している企業と言えます。真の意味の「グローバル化」と言える企業は、”無” 国籍企業であり、国家・国境にかかわらずサービス提供をするインターネット企業なのではないでしょうか。

世界時価総額企業ランキングのトップ10を平成元年と平成30年で比較すると、平成元年は金融、エネルギー、通信などが並んでいて、インターネット企業は1社もありませんでした(うち7社が日本企業)。一方、平成30年にはアップル、アマゾン、Google、マイクロソフト、Facebook、Alibaba、テンセントと実に7社がインターネット企業です。つまり、世界的に真の「グローバル化」が進んでいると言えるでしょう。

日本は越境ECの成長余地が4倍ある

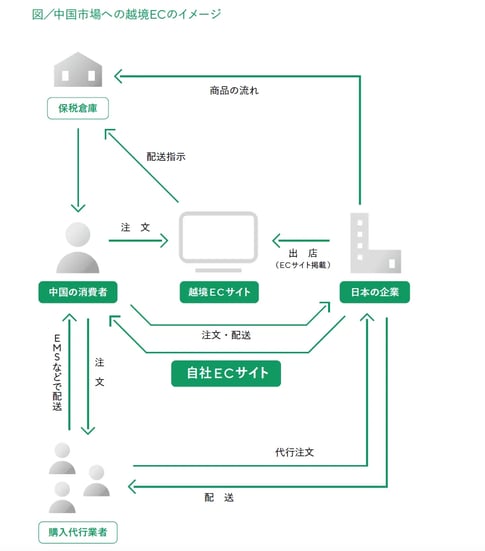

一国内でモノの売り買いやサービス提供をするにとどまらず、国際間での商取引が増えています。いわゆる越境ECは最たる例でしょう。

世界の市場規模は2014年の2360億ドル(23兆円 ※1ドル=100円で換算、以下同様)から、2020年には、4倍以上の9940億ドル(99兆円)まで成長することが推計されています。年次の成長率は20%を超えており、著しい成長分野であることが分かります。20%とは圧倒的な成長率です。年収500万円の人の給与が20%成長すると仮定すると4年で1000万円です。

消費国別には、第1位が中国7000万人、第2位が米国(3400万人)、で第3位は英国(1400万人)、第4位はドイツ・フランス(1200万人)と続いています。中国のインターネットユーザーは拡大傾向にあることから、今後も越境ECユーザー数も増えていくことが予想されます。一方、日本では越境ECの利用者が少なく、言語・物流など課題があり、EC化率自体も欧米諸国と比べると低いなどの理由もあります。

中国がこれほど越境ECが普及しているのは、アリババ(阿里巴巴)の存在が大きいでしょう。アリババは、中国で世界の工場となりつつあった1999年に、海外に商品を販売するプラットフォームとして創業。上場前にソフトバンクから2000万ドル(20億円※1ドル=100円)をはじめゴールドマン・サックス、フィデリティなどからベンチャー出資を受け成長。現在では、時価総額は約4500億ドル(約45兆円)となり、日本最大の企業トヨタの2倍近くとなっています。

中国ではアリババを利用し越境EC販売する企業・事業主が多くいます。それゆえ、越境ECは身近な存在となっており、自ら海外から輸入し、中国国内で販売するブローカーが多く存在します。

越境ECを利用する消費者の多くは、アリババ、アマゾンのような「モール型」のECサイトを利用しています。全体の取引額の69%をトップ5のサイトが占めている状態です。米アマゾン、中国アリババ、米 eBay、米 Wish.com、東南アジアを対象とする Lazada です。

Lazada は独 Rocket Internet が創業し、2016年にアリババグループに参画しています。こうしてみると米国、中国の大手が世界の越境EC市場を主導していることは間違いないでしょう。

ECサイトには、消費者ブランドが自ら運営する「自社EC型」と、アマゾン、アリババ、楽天のように消費者ブランドが出店する「モール型」があります。上述のとおり、越境ECの市場はアマゾン・アリババ等の「モール型」が独占状態です。独占企業は常に顧客・消費者に対して立場が上になるものです。

こうしたモールは、プロモーション・物流・在庫管理・商品紹介など、先進的な販売インフラを提供する対価として、高額の出品料を出品者に負担させます。例えばアマゾンだと販売価格の30~40%くらいの出品手数料がかかるはずです。

大手コンビニ・チェーンがコンビニ・インフラを提供する対価として、粗利×50%程度のロイヤルティ負担をフランチャイズ・オーナーに求めることに比べても大きな負担です。商品を出品する消費者ブランドにとっては、製品原価のほかに40%の手数料がかかるのでは、利益を出すのが容易ではありません。

さらには、モールで販売した場合、限定的な顧客データしか得られません。

DTC(Direct-To-Consumer、直販)で販売した場合、高額の出品手数料などといったデメリットはありません。

しかも、自社の商品を購入してくれたファンの情報が、顧客リストとなり、顧客ごとにLTV(顧客生涯価値:Life Time Value)を最大化するサービスが提供できるというメリットもあります。こうした面では、十分な顧客情報が得られないモール経由だけに依存するのは得策ではありません。

これまで、大手のモールでないと、資金的にもノウハウ的にも越境ECのインフラを整備することは困難でした。しかし、多言語翻訳、多通貨決済、国際物流、多言語カスタマー・サポートなど各種の必要なインフラ機能を提供するベンダーが増え、利便性が向上してきました。それにつれて導入コストも圧倒的に下がってきています。

これによって、自社EC経由で外国人に直接販売できる時代となりつつあります。現在は、流通額が1億円を超えるような規模のECでは、越境ECの検討も可能な環境が整ってきました。

しかし、全く海外に知名度がなく、ファンもいない状況では、越境ECビジネスを始めたとしても売れるはずがありません。商材やサービスの状況にもよるでしょうが、併せて海外にファンを増やすようなプロモーション・ブランディング施策の必要性も高まってきています。

私も実際に米国のスニーカーメーカーの日本の代表として、自社ブランドスニーカーを日本国内で販売していましたが、ブランディング、翻訳、システム対応、在庫管理、関税、顧客管理など多くの課題と向き合いました。その失敗談やノウハウを現在、越境自社ECを検討されている企業にはアドバイスしています。

国内のECでは、おおよそ7割はモール、3割は自社ECを目指すポートフォリオ管理をしている企業が多いのではないでしょうか。今後は、越境ECにおいても、モール越境ECと自社越境ECのポートフォリオが一般化するものと思います。

越境ECの留意点、モバイル対応

スマホが普及した現在では、多くの国のサービスは「モバイルファースト」を掲げ、スマホ利用者に最適化したサービスを開発しています。一方、中国では「モバイルオンリー」という考え方が広がっています。実際、私もスマホ(モバイル)は仕事とプライベートの両方で利用しつつ、PCは仕事以外に利用することはほぼありません。BtoC消費者向け(プライベート)サービスはモバイルオンリーでスマホに最適化し、BtoBビジネス向け(業務向け、法人向け)サービスは、PCおよびスマホのレスポンシブに最適化すべきという整理が成り立つでしょう。

特に従来から多くのPCが普及している先進国と違い、新興国はリープフロッグ現象により、2018年のモバイルコマース市場の77%をアジア太平洋が占め、北米が12%、西欧諸国は8%にすぎません。このうち中国は69%を占めるモバイルオンリー大国です。

越境ECの留意点、法規制

国ごとの利用端末状況以外にも、越境ECにおいてはいくつかの留意点があります。法規制、言語、サポート、関税、決済、物流などが代表的なものです。法規制に関しては、後述するEU一般データ保護規則(GDPR)や中国でWEBサイト開設に必須な中国ICPライセンスなどがよく知られています。

これまでWEBサービスは、インターネットを通じて国境に関係なく利用・提供できました。しかし、インターネットユーザーが増えると問題も発生します。法は常に後追いです。

新しい事象を観測し、追いかけるように整備されていきます。

WEBサービスの事業者は、インターネットユーザーの購買情報やWEBサイト閲覧情報などに関して、クッキーと呼ばれる履歴情報を取得できます。EUはこの履歴情報を個人情報であるとして、GDPRを制定し、情報の取得にはインターネット上の消費者の承認を必要とする、というルールを制定しました。対象はEU在住の個人へのサービス提供などです。

日本企業も海外ユーザーにサービスを提供する場合には、こうしたことを検討しなくてはなりません。おおまかに言うと、GDPRの規制対象となるか否かは、EU在住の個人にサービス提供しているか、またはしようとしているか?という観点から判断します。

実務上は、①EUの言語でサービス提供しているか、②EUの通貨で決済を提供しているか、③EUユーザーからのアクセスが多いか、などから複合的に判断することが一般的でしょう。

積極的にEUに販売しようとしているサービスは規制の対象となり、個人情報に関する規定などを改定したり、サービス利用前の「行動履歴情報を取得します、いいですね?」という承認を取るなどの対応が必要となります。

複雑な判断が必要となる場合もあるため、EUを対象として越境ECやWEBサービスを提供する場合には、事前に弁護士へ相談することが必須でしょう。

法律はそれぞれの国が独自に定めます。その他の地域についても、それぞれ法規制に留意が必要です。その1つに薬事法の問題があります。日本の方が米国より厳しい部分があるため、例えば米ファッションブランドのビクトリアズシークレットのグループ企業で、香りが人気のコスメブランド Bath&body Works の商品の一部は日本の薬事法に抵触するケースがあり、輸入制限があります。

一方、従来からある法規制が越境ECの妨げになっているケースもあります。日本では資金決済に関する法律(平成22年4月施行)によって、100万円を超える取引には制約があります。これが中古車・高級ブランド品など高額商品の越境ECの阻害要因になっているとの指摘を受けました。越境ECを促進するため、政府も法規制緩和を視野に、新法案提出に向けた検討が進んでいます。

国際間取引・越境取引はアービトラージ

越境ECを利用する消費者のモチベーションには、2つあります。1つは「価格差」で、もう1つは「自国では手に入らない商品・サービスの購入」です。

消費者は、常に割安で商品を購入したいものです。同じ商品でも、為替レートや国別の定価の違いなどにより、海外で買った方が安く買えることもあります。例えば、2005年から15年ころまで、ルイ・ヴィトンのバッグなど高級ブランド品は、ブローカーによりEU現地で安く購入され、日本で販売されていました。いわゆる並行輸入品です。フランスで10万円ほどで購入できるバッグが、日本の直営店では30万円ほどで販売されていました。

また、日本の薬は ”神薬” と言われ、中国では大人気です。2010年ころからは、中国人のブローカーが日本で薬を購入し、利益を乗せて中国で販売しています。

ブランドやメーカーにとって「為替」はコントロールできない要素です。いつの時代も為替による価格差は発生し続けます。しかし、企業は国別の「定価」をコントロールできます。真のグローバル化が進み、誰もが母国語で情報にアクセスできるようになれば、企業は国別の定価の差異はなくすでしょう。どこの国から誰が買おうと、同じ商品を同じ価格で手に入れられる時代は近いかもしれません。

金融の世界では、裁定取引(アービトラージ)という金融商品の取引手法があります。二国間の金利差を利用して、金利が安い国からお金を借りて、金利が高い国にお金を貸す手法を、金利裁定取引といいます。貸し借り、売り買いが繰り返されると、経済学における一物一価の法則に基づき、最終的にモノの価格は理論価格に落ち着きます。

前述のブローカーも裁定取引によって、価格差分の利益を得ています。これまで越境ECには、言語・顧客管理・決済など多くのハードルがあったため、ブローカーによる裁定取引が成り立ちました。しかし、今後は変わります。多言語翻訳、多通貨決済、CDN(Content Delivery Network)、グローバルCMS(Content Management System)などインターネット技術の発達により、越境ECのハードルは低くなっており、企業は直接海外の顧客に商品やサービスを提供できるようになるでしょう。

機能が大切な「文明商品」と雰囲気が大切な「文化商品」

外国人に求められる商品・サービスは「文明商品」と「文化商品」の2つに分類できます。

この見方は、外国人消費者の購買行動が何に基づいているのかを整理するうえで有用なものです。

例えば、インバウンドの ”爆買い” 。2014年ごろ、中国本土の皆さんはなぜ日本で商品を爆買いしたのでしょうか?

2015年は近年、中国人観光客の買い物が一番多かった年です。日本国内で、機能的に優れたデジタル家電や化粧品、薬が多く売れました。中国本土ではこうした人気商品は高額でしたが、日本に来れば安く商品を買うことができました。ここで生じた価格差が、先に触れた裁定取引を成立させ、中国の若者中心に現地へ商品を持ち帰ったブローカーが稼ぎました。

こうした機能的に優れた商品は「文明商品」です。文明商品は、価格優位性と技術力であり、誰にでも同様の価値を与えます。

一方、「文化商品」は、雰囲気であり、価格と機能の比較では選択されません。例えば、有名ブランドのバッグといえども機能だけを見ると革で出来た耐久性が高い袋です。しかし、そこには文化的な価値があります。これがラグジュアリーブランドの企業戦略です。インバウンド訪日客に、日本企業が文化商品を提供するうえでの指針となります。とりわけエクスクルーシブな商品はお土産として人気です。

自国では手に入らない商品・サービスの購入

一方、これからの越境ECの本質は価格差ではなく、「自国では手に入らない商品・サービスの購入」だと考えています。

世界には200近い国や地域があり、それぞれに言語・法律・文化があるため、自国以外で販売されている商品の購入にはハードルがあります。

これまでは、わざわざその国まで買いにいかなくてはなりませんでした。昨今、ECサイトでの購入の一般化に伴って、ハードルも下がっています。わざわざ現地まで買いにいかなくても、ECサイトで購入できるようになりつつあります。

日本では6.2%(2018年BtoC EC化率)がECにより購入・消費されています。

EC化率は毎年10%前後の成長率で伸びています。中国は2020年までにEC化率を25%まで高めたいと考えています。EC化率が高い中国では、中国国外からの購買(越境ECの利用)も多いでしょう。ECサイトからの購入比率がさらに高まれば、国外の商品の購入についても越境ECサイトから購入しようとするのは自然なことです。

前述のとおり、中国など海外では多くの消費者が越境ECを利用しています。つまり、日本の商品をECで購入する外国人は多いと考えられます。ところが、日本企業は、自社の商品が海外からECを通じて求められているという意識がありません。ここに意識のギャップがあります。そのため、日本人が働く日本企業では、越境ECを提供しようという考えになりにくいわけです。日本が越境EC後進国といわれるゆえんです。

では、どのように外国人にアプローチすればよいのでしょうか。ターゲット国を定め、膨大なマーケティングコストを投下し、その国でブランディングを行うのが王道です。しかし、もっと効率のよいマーケティング戦略があります。それは、訪日外国人に向けて自社商品の情報をきちんと提供し、ブランディングすることです。

2018年、日本には3000万人以上の外国人が訪れています。訪日する外国人は、当然ながら日本に興味・関心があります。これほどターゲティングされた潜在顧客はないでしょう。

日本でも、外国人が訪日中にブランドを認知し、まずファンとなり、帰国後に購入したいと考えたときに、その受け皿を越境ECで用意することで、効率的に、外国人の市場に対してのアプローチが可能です。日本企業も、地域・国籍にかかわらず、ファンに商品やサービスを届ける努力が本格化し始めています。

ブランドやメーカーはBtoBからDTCへ(代理店から直販へ)

外国人へ販路を広げるという理由のほかにも、マーケティングの観点で、直接顧客に販売すべき、積極的な理由があります。DTCです。ブローカーやECモール経由ではなく、自らのショップで直販を強化しようという動きです。

その主な狙いは「顧客情報の取得」です。物販企業が消費者に選ばれるためには、単にモノ売りだけでなく、サービス提供こそが価値に変貌しつつあります。そのためには顧客を深く把握し、それに基づいたサービスを提供できるかがキモとなります。ECにおいても店舗においても、顧客データをいかに取得できるかは、その大前提です。

例えば高級ブティックでは、ロイヤル顧客の情報は詳細にデータ化し、緻密にパーソナライズされたサービスを提供し、特別感を演出します。またナイキ、アディダスをはじめ大手のブランドやメーカーでも、マーケティング強化のためにDTC事業部を設けるケースが増えています。

ECモール経由だけに頼っていると入手できる顧客情報は限定的で、十分に顧客情報を分析することができません。

多文化と法務の慣習

私の所属する Wovn Technologies は、従業員の約半数を外国人が占める企業です。数年前まで従業員の雇用契約は私が担当していました。私が雇用契約書の内容を説明すると、日本人を含めアジア出身のメンバーは、信頼し、その場でサインするケースも多くみられました。

一方、欧米出身メンバーは、英語版の雇用契約書の説明を聞いたあと、必ず持ち帰って詳細に確認のうえ、後日サインします。これは決して欧米出身メンバーが会社を信頼していないわけではなく、慣習の違いによるものです。

日本人は同質的な民族であり、ノンバーバルな文化・慣習があり、多少の説明足らずでもコミュニケーションの行き違いは少ないものです。性善説に基づいた商習慣も成り立ちます。

これに対して欧米諸国は、古来、多文化な環境です。そのため文書化を重視し、コミュニケーションの行き違いを回避するため、契約文化が発達しています。国民1人あたりの弁護士数は、2016年に日本は3373人に1人、米国264人に1人と10倍以上です。

このような背景から、日本企業の多くは法的リテラシーが低く、特に海外取引の契約に関して不慣れな場合が多いのも事実です。また、法務部をみても、英文契約や海外取引の経験者がいない企業も多数あります。

今後のグローバルなビジネス展開を考えると、まず、「外国人対応部」を設置し、次いで海外取引に詳しい弁護士に依頼できるようにしておくべきです。そのうえで、他の企業の法務部との情報交換など、何かあったときに早急に対処できる方法を手だてしておく必要があるでしょう。

日本企業では、将来発生しうるトラブルを想定した協議が事前になされないこともよくあります。どの通貨で決済するのか、どの国の法律に準拠するのかなど、文化の異なる企業や消費者と取り引きをするため、トラブル対応が後手に回ると膨大な時間とコストを要します。海外を視野に置いたビジネスを考えるなら、少なくとも法務だけは、事前にしっかり対処すべきでしょう。

多文化と公用語

日本の国語は日本語です。これに疑問を持つ日本人はいないでしょう。そのため、「日本語を国語とする」とは法律で規定されていません。それが論争になることがないからです。

一方、東南アジアは多様な宗教がひしめく多文化な地域です。タイを除き、東南アジア諸国は植民地化の歴史をたどっているため、国語と実用語がそれぞれ存在します。

東南アジアの東ティモールという国では、もともとの言語であるテトゥン語、ポルトガル支配の指導者が使うためポルトガル語、この2言語を学校では国語として勉強します。

しかし、インドネシアに占領されている間にインドネシア語を話す一般庶民が増えました。また、英語はこれから一般化するとみられています。このためインドネシア語と英語は政府が実用語として話してよいと認めました。これが、いわゆる言語政策です。

どの言語で教育するか、どの言語で国民に情報伝達するかは、国家にとって大きな問題です。私たち日本人は英語があまり得意ではありません。英語が得意でないならば、グローバルな情報から遅れてしまうのではないかと想像されます。なぜ日本は世界3位の経済大国でいられるのか。理由はシンプルで、膨大な英語の情報が翻訳され、国民に提供されているからです。

各種論文、世界史の歴史書、経済学の書籍など、教育のために、膨大な翻訳物が提供されています。そのため、まず英語を習得する必要がなく、数学など他の科目に学習の情熱を費やすことができます。他方、GDPが日本に比べて1000分の1未満の東ティモールでは、日本と同じように英語(外国語)の教育材料を入手することは容易ではないでしょう。

また、これからは企業の公用語問題も存在します。日本企業であれば、特段公用語を定めることなく、日本語を企業の公用語として使っているでしょう。

2011年、英語を社内の公用語とすることを発表した楽天をはじめ、企業の公用語に日本語以外が加えられるケースが増えています。これから急増する外国人従業員にとっては、日本語の学習コストが日本で働くことを決意するハードルの1つとなります。

国としての公用語が日本語のみである以上、企業側が独自の公用語を設定する必要性も出てくることでしょう。実際、私たちの会社も20カ国ほどの国籍の従業員が働いています。公式に企業の公用語を定めているわけではありませんが、実質公用語は日本語と英語です。会社は日本語と英語いずれかでコミュニケーションがとれる状態を整備し、採用候補者にも、日本語と英語のいずれかができることを必須としています。

多文化・多言語を前提としたコミュニティは、現代の日本社会にはほとんどありません。政府がそれを構築するには、実行力に欠けています。企業が特定のミッションのために集まった多国籍の従業員のために、政府に代わって、企業が多文化・多言語を前提としたコミュニティを作ることが重要だと思います。

「ダイバーシティ」を実現するため、上場企業は女性を役員に登用するなど、外観を整え始めています。性別のみならず、国籍・宗教など、あらゆるアイデンティティが集まる場として、この先、企業はコミュニティになるでしょう。企業が公用語を定めることが当たり前になる日も近いかもしれません。

日本はアジアの翻訳大国、アジア平均の20倍!

EU、北米、アジア・太平洋など、地域別に言語翻訳サービスの市場規模を見ると、米、EUはそれぞれ2兆円程度、アジア・太平洋は5000億円程度、その他・南米・アフリカが100億円程度で、2018年は合計4兆6000億円(※すべて1ドル=100円換算)ほどです。

国民1人あたりに換算した年間の言語翻訳サービス金額は、EU・北米は3000円程度、アジア・太平洋が100円程度、南米では20円程度、アフリカは3円程度と推定されています。しかし、日本は2000円を超え、アジア・太平洋平均の20倍以上です。日本はアジアの翻訳大国と言えるでしょう。

日本の翻訳業界は、高度経済成長期・バブル経済を経て、製造業の発展とともに成長してきたと言われています。製品輸出や現地生産のための取扱説明書および業務マニュアルなどをさまざまな国向けに翻訳する必要があったためです。

こうしたビジネスの分野における翻訳の発注は、大企業メーカー→大手代理店→中小代理店→翻訳会社→翻訳者(個人事業主)の順で下請けに発注されます。日本人的な仕事に対する生真面目さもあって、翻訳ミスが許されない構造になっています。相対的に翻訳コストを多くかける慣習があったように思われます。欧米諸国に比べ、日本は、翻訳結果の完成度を追求する要求が強いのではないでしょうか。

高度経済成長期は紙による情報伝達が中心でした。その時代と比べて、現在、企業が翻訳対象とする情報は桁違いです。インターネットの時代となり、情報入手の方法は多様化されています。

Google のミッションは「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」です。実際、インターネット経由で不自由なく情報にアクセスできるようになりました。しかし、日本語(母国語)以外の言語のコンテンツを検索することは難しく、仮に検索しても理解することができません。これら「母国語ですべての情報にアクセスできる」ことを実現するには、これまでとは全く異なるWEB多言語化手法のイノベーションが求められていることを強く感じます。

海外子会社の必要性

海外の顧客や市場と取り引きをする場合、多くの大企業が海外子会社を設立します。しかし、安易に設立すると膨大な管理コストが発生してしまいます。最低でも年間数百万円以上の維持コストがかかることを覚悟する必要があるでしょう。

そもそも海外子会社は何のために作るのでしょうか。現地の口座開設、現地での雇用、現地取引先との契約などは、海外で法人格を持たないとできません。

例えば米国では、現地企業との取引が多く、ドル建てでの支払いや入金が多くある場合には、海外送金の手数料は高額なので、現地法人が必要となるでしょう。また、大手の日本企業でも海外取引に慣れていないと、海外法人との契約ができないケースも多くあります。

しかし、米国企業と1件取引がある程度で、現地法人を設立することは得策と言えません。上場企業や上場準備企業では、海外子会社があると「海外子会社の管理」が必要となり、内部統制の整備も必要になってきます。また、現地会計を行う場合、連結対象とするか否かの検討や判断も必要です。

グローバルな戦いで政府は頼れない

グローバル対応のなかでも重要な対策の1つが、国家レベルで実施される「黒船対策」です。この「黒船対策」を成功させたのが中国です。

中国は、インターネット産業が盛り上がりを見せ始めるや否や、厳しい規制をかけ始めました。外資にも規制をかけ、中国以外の国のインターネット・ビジネスが参入しづらい状況を作りました。結果、アジア圏最大手のECサイト「アリババ(阿里巴巴)」、SNSやインスタントメッセンジャーなどのサービスを提供する「テンセント(Tencent)」、中国版ツイッターと言われる「微博(Weibo/ウェイボー)」など、世界的なサービスが生まれました。

ご存じのように、日本のインターネット業界においては、そのような「黒船対策」は実施されていません。

一方、輸出入の際の「関税」も、グローバル・ビジネスにおいて、昔からある「黒船対策」と言えます。

近年、日本は米国の圧力を受け、グローバル化(開国)をどんどん推し進めました。米国大統領がドナルド・トランプに代わってからは、関税の話もより厳しくなっています。

関税交渉において肝心なのは「国がどの事業の海外展開を国策とするか」です。関税は国と国との条件交渉なので、たとえばEUとの関税交渉を例に説明すると、EUは日本にワインをたくさん売りたいので、それまであったワインの関税の撤廃を求めます。日本は、その代わりに自動車の関税を下げるよう求めます。自動車を基幹産業としている日本にとっては、なんとかして自動車の輸出に有利な条件を得たいわけです。

しかし、その代わりに関税を撤廃された日本のワイン業界は大変です。ワイン・ビジネスにたずさわっている人たちは、「欧州のワイン」という黒船の脅威にさらされることになりました。

いざ、事業をグローバル化して、海外展開に乗り出したとしても、国の基幹産業でもない限り、中国のように日本政府が守ってくれるとは限らないのです。

では、日本の企業がグローバル化を進める場合、どのようなことに取り組まなければならないのでしょうか。

ここでは3つ、紹介したいと思います。「海外機関投資家対策」「事業のマニュアル化」「ブランド戦略」です。そして、この3つの取り組みのどれにも、きちんとした多言語体験(MX)を提供しながらいかに多言語対応できるかが、海外展開するビジネスの成功の是非に大きく関わってくるのです。

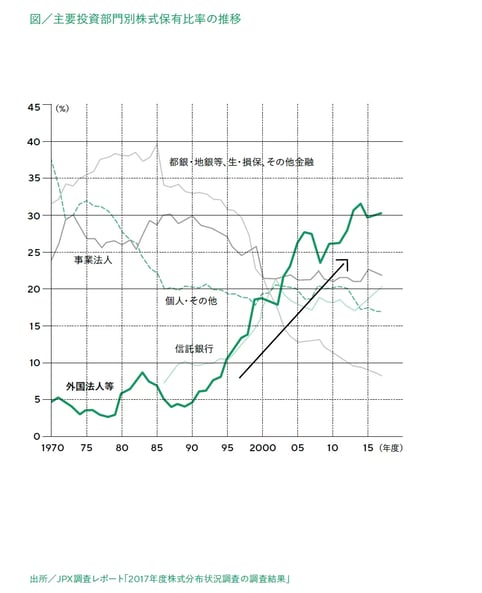

求められる海外機関投資家への対応

まずは、事業のグローバル化に必要な取り組みの1つめである「海外機関投資家対策」について解説しましょう。

新興企業の場合、会社をマザーズや東証二部に上場して、時価総額が100億円から200億円くらいまでは、国内の機関投資家がメインとなります。時価総額が200億円を超えるぐらいのタイミングから、海外機関投資家にポジションを持ってもらうことを検討します。大企業になれば、当然、外国人機関投資家の比重は大きくなります。

つまり、外国人機関投資家にどれだけ投資してもらえるかが、企業の成長の重要な鍵となるわけです。

外国人機関投資家の関心事は、近い将来の日本経済の状況です。これまで、日本は先進国の中で唯一、表立って移民施策をとっていませんでした。外国人労働者を積極的に受け入れるという2019年4月の改正入管法は、外国人機関投資家から非常にポジティブな材料として受け止められました。

先進国の経済成長が成り立つ前提は、労働人口が増えること。外国人機関投資家からみれば、改正入管法によって外国人労働人口が増えることは、日本のGDPが上がっていく予兆ととらえられます。当然、企業の株価も上昇し、投資の対象になっていきます。

日本の企業は、この状況にしっかりと対峙しなければいけないわけです。

ところが、実際の日本の企業の多くは、この状況への対応がまだ十分ではないのが実情です。特にマザーズに上場する新興の企業は、当然ながら、外国人機関投資家と対峙する状況はほぼ未経験ですので、企業の成長とビジネスの継続に不可欠な資金を調達するためには、その対峙の仕方を早急に会得し、実行しなければなりません。以前にもまして、海外機関投資家にポジションを持ってもらうという財務戦略の必要性が増してくるわけです。

この外国人機関投資家に対する最初の重要な取り組みが「IR(Investor Relations)」の多言語対応です。

「IR」は、企業が株主や投資家に対して、自社の情報を提供していく活動全般を指す言葉です。

このIRの中で最も重要なのが、投資家の投資判断に必要な企業の経営状態や財務状況、過去の実績や今後の見通しなどの情報をインターネット上に開示する企業のWEBサイトです。優良な外国人機関投資家から投資してもらい、資金を調達するためには、英語での情報提供は必須です。しかし、日本の企業のWEBサイトのIRでは、まだ多言語対応されていないものが少なくありません。

ここでも、次章で解説する「既存の翻訳技術では、膨大な時間とコストをかけなければ、多言語対応が難しい」という大きな課題が浮かび上がってくるのです。

マニュアルで現地の人材を徹底教育

これまで、多言語対応のコンサルティングで300以上の国内外の企業と仕事をしてきた私の経験から言っても、日本の企業が得意とする「事業運営のマニュアル化」については、世界に誇れるビジネス戦略上の武器だと感じています。

皆さんもご存じのように、コンビニエンスストアの最大手「セブン-イレブン」は、もともと米国発祥です。しかし、このチェーンストアとして世界最大の店舗数を誇る「セブン-イレブン」を大きく成長させたのは、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパンです。そして日本の「セブン-イレブン」の戦略であり、その中核をなすのが「マニュアル戦略」と言えます。

「セブン-イレブン」が事業をここまで拡大できたのは、フランチャイズチェーン展開によるものであり、その事業形態を支えているのが、すべてにおいてマニュアル化されたシステムであることは、広く知られています。

このほか、マニュアルによって海外展開を成功させた例としては、ヘアカット専門店「QBハウス」があります。

1996年、第1号店をオープンして以来、日本国内でフランチャイズ展開を続け、2001年には第100号店を達成。翌年、海外での第1号をシンガポールに出店します。2018年6月時点で、国内では552店舗を展開し、香港に57店、シンガポールに36店、台湾に24店、米国に2店舗、計119店を海外展開し、国内外の年間来店客数は2100万人を突破しました。

海外で展開する「QBハウス」約120店舗でも、現地採用の従業員によって、日本の店舗と変わらない質の高いサービスが提供できているのも、日本が得意とする「マニュアルをもとにした現場の社員教育」が徹底されているからだと推測されます。

ほかにも、海外展開で成功している日本企業の多くが、「マニュアル戦略」を武器として、日本国内で提供されているのと同等の高いクオリティの商品やサービスを提供しています。

そして、これらの海外展開での「マニュアル戦略」を成功させるためには、当然、その国や地域ごとの文化や教育水準に合わせたマニュアルと、その周知徹底が必須になります。

言い換えれば、テキストの多言語対応を含めた「マニュアルのローカライズ」が絶対条件になるのです。

日本のグローバル化に必要なブランド戦略

3つめの「ブランド戦略」は、2つめの「事業のマニュアル化」とは対照的に、日本の企業にとっては苦手分野と言えるでしょう。

かつては日本製品も「メイド・イン・ジャパン」というブランドを世界に誇っていました。

日本人の特徴の1つとして「こだわりを持って作業に集中する職人気質(かたぎ)」が挙げられます。この特性から、戦後、製造業において、非常にクオリティの高い商品を作りました。ものづくりをお家芸とする日本の企業は、第二次世界大戦の終戦以降、松下電器産業(現パナソニック)の家電品、東京通信工業(現ソニー)のトランジスタラジオ、本田技研工業のスーパーカブなど、低価格・高品質の製品を世界に輸出。その出来栄えがあまりにも素晴らしかったので、世界中で「日本製=高品質」というブランドイメージが自然と広まっていきました。

確かに、日本製品が海外展開で成功を収めたことで、「メイド・イン・ジャパン」というブランドが確立され、このブランドのおかげで、さまざまな日本製品が海外で高い評価を受けるようになりました。

しかし、ここで注意しなければならないことがあります。日本は「安くて質のよいもの」を作り続けたので「メイド・イン・ジャパン」というブランドを手に入れたのであって、決して、ブランド戦略に長けていたわけではなかったということです。

欧米諸国と比べれば、日本の多くの企業はマーケティングが得意ではないので、残念ながら、ブランドづくりも決してうまくはないのです。

ブランド戦略には徹底したマーケティングを

たびたび取り上げていますが、ブランド戦略に秀でた企業の例として「LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン」があります。ヘネシーやルイ・ヴィトンはもちろん、世界的に有名な高級ブランドを数多く傘下に置く世界最大のブランド業界のコングロマリット(複合企業)で、時価総額は約20兆円です。同社の商品のクオリティは非常に高いですが、顧客が支払う価格のなかには、商品の品質だけでなく、その「ブランド名」が顧客に与える満足感や優越感の代金も含まれています。

あえて乱暴な言い方をすれば、顧客の中には「質がいいから買う」のではなく「そのブランドだから買う」という割合も少なくないと思われます。「名前だけで売れるならラクなものだな」と思う人がいるかもしれませんが、ブランド戦略は、そんなに甘い話ではありません。

それだけ信頼性が高くて魅力的な「ブランド」をつくりあげるために、「LVMH」では、すべての商品に対して、徹底したマーケティング調査が行われます。また、ブランド・コンサルティング・メンバーもたくさんいて、「LVMH」にふさわしい商品に仕上がっているか、正しい「LVMH」のイメージを顧客に与えられているか、常に厳しいブランド・チェックがなされます。

その結果、通常のノン・ブランドの類似商品の何倍、何十倍の高額な価格であっても、顧客が喜んで買うビジネスを成立させているのです。

実は、日本の企業にも、ブランディングに成功して、海外では国内の価格よりも高い値段で勝負している企業があります。ラーメンチェーン店の「一風堂」です。

1985年、福岡県福岡市で「博多一風堂」として創業し、95年、東京に進出。2008年、ニューヨークに1号店「IPPUDO NY」を開店して海外進出を果たし、11年に香港、翌年には台湾、中国、オーストラリア、13年にはマレーシア、14年にはタイ、フィリピン、インドネシア、英国に出店するなど、海外にも積極的に事業展開しています。

一風堂の事例のように、今後、グローバル・ビジネスに取り組む日本の企業は、ただ「いいモノを作る」だけでなく、その「クオリティの高さ」を基盤として、世界の人々の心をつかむブランディングにも取り組まなければ、海外展開での熾烈な戦いに勝ち残ることはできません。

そして、同社の日本のサイトで選べる言語のラインアップをチェックしたり、国別に構築されている同社のサイトを確認したりすれば、企業の「ブランド戦略」において自社サイトの多言語対応がいかに重要か、一目瞭然です。

第6章 「インターネット多言語対応の難しさ」に続きます。

WOVN マーケティング編集部

WOVN マーケティング編集部は、企業の海外展開やインバウンド対応、外国人従業員対応などに役立つ情報を発信します。グローバルビジネスがテーマの大規模カンファレンスやセミナーも開催しています。 有識者インタビューやイベントレポートなどをはじめ、企業の海外戦略・外国人対応を成功に導く Multilingual Experience(MX=多言語体験)に関する様々な情報をお届けします。

関連記事はこちら

.jpg?height=230&name=MX%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%230%20(2).jpg)

2000文字ダイジェスト:母国語でインターネットを【Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化】

.jpg?height=230&name=MX%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%231%20(3).jpg)

第1章:10兆円「外国人市場」戦略のすすめ【Multilingual Experience 外国人戦略のためのWEB多言語化】

.jpg?height=230&name=MX%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%238%20(2).jpg)